旭川市の整体院「ヨシダカイロプラクティックオフィス」です。慢性的に肩こりに悩まされている方って非常に多いですよね。

出来ることなら肩こりに悩まされる生活は送りたくはないですが、日本全国で約8割以上の方が肩こりに悩まされているようです。

しかし肩こり予防にはストレッチが効果的だと分かっていても、ストレッチを継続的に行っている方が少ないのが現状です。

日頃からストレッチなどで身体を動かされている方は首などの関節の可動域は正常値ですが、あまり身体を動かす習慣が無い方は徐々に関節の可動域が減少し更に肩こりなどの症状が悪化します。

日頃から肩こりの症状が酷いという方は先ずは自分の首の可動域がどのくらいあるのか確認してみることをおすすめします。

自分が想像している以上に首の関節の可動域が低下していビックリするかと思います。

ここでは肩こりの原因となる首の可動域について解説をさせていただきます。

首の関節の可動域の低下が肩こりの原因

当整体院へ肩こりの症状でお越しになられる方には、先ずは首周辺の関節の可動域を調べる検査を行います。

大抵の方は自分の首の可動域が非常に少ないことを自覚していません。

日常生活の中で「寝違えた」時にはは「首が動かない」って自覚しますが、それ以外の時に自分の首の可動域なんてあまり気にしませんよね。

しかし普段から運動をする習慣が無い方は徐々に首周辺の関節の可動域が減少した結果、慢性的な肩こりを発症してしまうのです。

そこで本来「首」の関節がどのくらい動くのか知っていれば、普段から少しは自分で動かなくなったという自覚することが出来るのでは無いでしょうか?

そこでどくらい首が前後左右動くのか説明しますね。

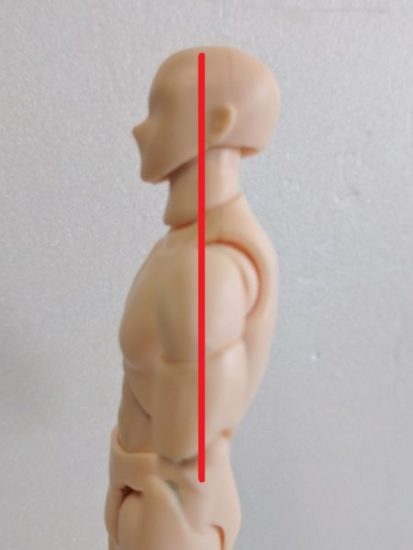

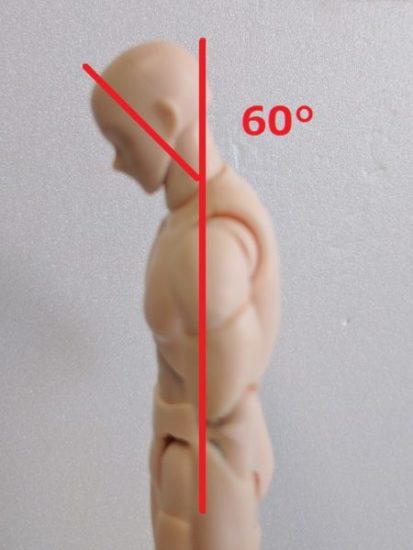

首の前後の可動域

先ずは、首の前後の可動域の説明になります。

そして真っ直ぐに立った時に首を前側に倒していくと約60°倒すことが出来ます。

首が全然前に倒せれないという方は、首の後ろ側の筋肉が凝っているということになります。

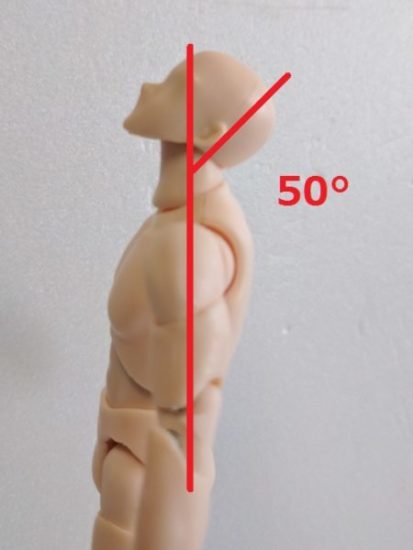

そして次は首の後ろ側の可動域ですが、首は後方に対し約50°倒れます。

首が後方に倒れない方は首の前側の筋肉(胸鎖乳突筋)などが凝っていたり、頸椎の6・7番目の歪みが考えられます。

首の左右の可動域

先ほどの前後の可動域同様に首は左右にも動きます。

また左右以外にも回旋と言って首を回すこともできますよね。

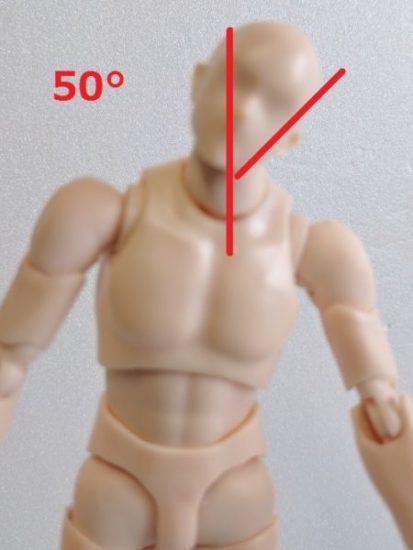

先ずは左右の可動域ですが正面を向いた状態から首を横に倒してみると首の可動域は約50°前後あります。※画像では50°も動いていませんがご了承ください

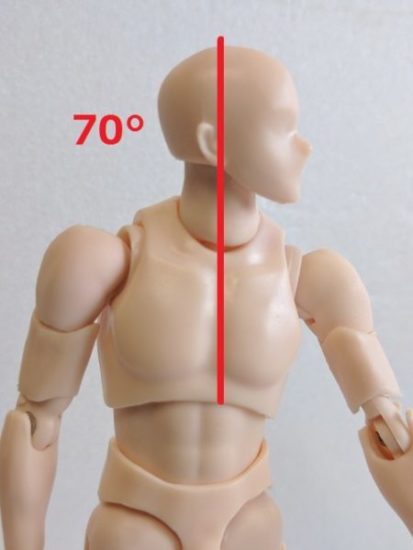

そして首を回す動作では真横に約70°前後動きます。

当整体院へ肩こりの症状でお越しになられる方の中には、この回旋の検査の時に通常の半分程度しか動かない方が多数おられます。

しかし半分程度しか可動域が無いにも関わらず、首が動いていないと自覚していない方は非常に多いです。

その様な方は自分で首を真横に動かしているつもりでも実は真横に動かす際に、首が段々と下の方へ曲げているだけという方もいます。

もし、自分で回旋の可動域を調べる際には首を真横に動いているか確認しながら調べてみてください。

分かりずらい方は顎の高さを確認しながら調べると分かりやすかと思います。

肩こりで悩まされているのなら自分の首の可動域を調べる

普段から肩こりなどでお悩みの方は先ずは自分で首の可動域などを調べてみてください。

上記で説明しているくらい本来首の可動域はあるはずです。

また年齢により多少は可動域は減少しますが、若い30代や40代で上記数値以下の場合にはストレッチなどをして少しでも首の可動域を改善する様に心がけましょうね。

なぜ、首の可動域は減少するのか?

しかし、なぜ首の関節の可動域が減少するのでしょうか?

その答えは長時間のデスクワークやスマホの長時間の使用が影響しています。

例えば長時間のデスクワークの場合には同じ姿勢でPCなどと「にらめっこ」していますよね。

同じ姿勢で仕事をすることにより肩周辺の血行は悪くなり筋肉に徐々に硬くなりっていきます。

そして血行が悪くなり筋肉などが硬くなるにつれ筋肉はやがて酸欠状態になります。

すると発痛物質を含む様々な物質はそこに溜まりやがてそこがコリとなってしまします。

これを何年も同じことをしているとやがて慢性的な肩こりとなり中々改善出来ない肩こりを生み出してしまうのです。

慢性的な肩こりなどに1度なってしまうと自分では中々改善出来ないのでその様な時は是非とも整体院やカイロプラクティック院などへ行くようにしましょうね。

旭川市で肩こりのことならヨシダカイロプラクティック

肩こりの症状に悩まされている方は非常に多いですが、セルフケアをしても辛さが解消されない場合は整体院などで身体をケアをすることをおすすめします。

旭川市で長年整体院を営むヨシダカイロプラクティックでは、肩こりの根本的な原因となる身体の歪みを整え肩こりの症状を緩和していきます。

また当整体院では施術者が行う施術だけでは無く、ご自身でも自宅などで簡単なストレッチを行ってもらい肩こりの緩和を図ります。

それにより肩こりになりずらくなり、健康的な日常生活を送ることが可能になります。